管理栄養士が勉強するなら読んでおきたい!信頼できる栄養学の必読書4選

日々、現場で食事のお悩みに関する相談や質問への対応をしていると、「この対応、本当に正しかったかな?」「なんとなく答えてしまったかも」と不安になる瞬間はありませんか?

インターネットやSNSからの情報があふれている今だからこそ、管理栄養士として専門性を保ち、”科学的根拠(エビデンス)”に基づく知識を持ち続けることが重要です。

栄養に関する情報は常にアップデートされており、管理栄養士には現場でもエビデンスのある提案がますます求められるようになっています。

「ネットで見たから」「誰かが言っていたから」で判断するのではなく、明確なエビデンスを持って「だからこう提案します」と言えるようになりたいですよね。

このような環境の中で、自分の中に専門家として揺るがない“軸”を持つために欠かせないのが、信頼できるガイドラインや専門書(書籍)からの学びです。

とはいえ、忙しい日々の中で勉強時間を確保するのは簡単ではありませんし、専門書は「読みづらい」「一人だと続かない」と感じている方も多いはず。

そこで今回は、管理栄養士としての土台を強化したい方におすすめの必読書4冊と、学びを実践につなげる“仲間と学ぶ場”をご紹介します。

管理栄養士が読むべき必読書4選

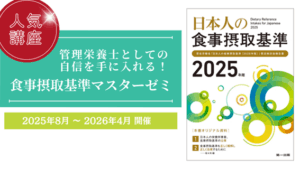

1、日本人の食事摂取基準(2025年版)

管理栄養士であれば一度は読んでもらいたいのが『日本人の食事摂取基準』。厳密に言うと、書籍ではなくガイドラインに該当しますが、各出版社から書籍版が出版されています。『日本人の食事摂取基準』は、私たちが日々取り組む献立作成、栄養指導、さらには施策や政策に至るまで、あらゆる栄養管理業務の根拠になります。「表の数値だけを見てなんとなく使っている」「推奨量だけ確認して終わり」になっていませんか?

食事摂取基準は、現時点で分かっている“科学的根拠”に基づいて策定されています。詳しく読み解き、理解していることで、管理栄養士として必要な知識の精度が圧倒的に高まります。

自分の言葉で「なぜこの基準を使うのか」を説明できるようになれば、クライアントの納得感も大きく変わってきます。とはいえ、独学では理解が難しい部分もあるため、「一緒に読む」「意見交換する」場があると安心です。

この基準を深く理解するための「ゼミ」については、後ほど詳しくご紹介します。

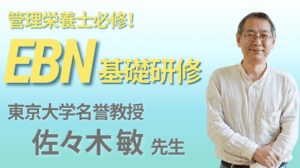

2、栄養データはこう読む!(佐々木敏 著)

「エビデンスに基づいた栄養健康情報を伝えたい」

そう思っても、論文やデータの読み解きに自信がない方は多いのではないでしょうか?

この本は、栄養疫学の第一人者である佐々木敏先生が、難解な栄養データをどう読むか、どう活用するかをわかりやすく、かつ実践的に解説してくれる一冊です。

「科学的なデータとはどういうものか?」「どのような研究が信頼できるのか?」を、豊富な具体例を交えて学ぶことができ、読んでいくうちに“感覚”ではなく“科学的根拠”に基づいた思考が自然と身につきます。

佐々木先生ならではのユーモアある語り口も魅力で、難しい内容にも関わらず、スラスラ読めてしまうのも本書の特徴です。

3、データ栄養学のススメ(佐々木敏 著)

あふれる栄養情報にどう向き合えばよいのか。そんな混乱の時代に、“栄養と科学”をつなぎ直してくれるのがこの一冊です。

本書では、「食と健康」に関する情報を整理し、データに基づいた栄養学(=EBN)の基礎と本質的な考え方をやさしく解説しています。研究論文の読み方や信頼性の見極め、さらには誤った情報への対応まで、実務に役立つ視点が詰まっています。

「ただ数字を見て終わる」のではなく、「どう読み、どう使い、どう伝えるか」という思考のプロセスが身につくため、今後のキャリアを見据えて専門性を高めたい方にぴったりの一冊です。

4、行動栄養学とは何か?(佐々木敏 著)

健康的な食事が大事だと分かっていても、人はなかなか行動を変えられない——そんな現場での“もどかしさ”を感じたことはありませんか?

この本では、「行動とは何か?」「人はなぜ、そう“食べる”のか?」という問いを、栄養疫学の視点から掘り下げていきます。食行動の背景には、生活環境、文化、社会的要因などが複雑に絡み合っています。

“食べること”を単なる栄養摂取ではなく、「行動」として捉える視点が加わることで、支援のアプローチが一段深まり、相手に寄り添う力が強化されます。

栄養の“データ”に加えて“人間の行動”を理解することで、現場での説得力と実行力が格段に上がる。そんな管理栄養士に進化したい人にこそ読んでほしい一冊です。

本は読むだけじゃもったいない。だからこそ「ゼミ」がある

ご紹介した4冊のうち、特に『日本人の食事摂取基準(2025年版)』は、管理栄養士なら最優先でおさえておきたいガイドラインの1つです。単に読むだけではなく、数値の背景や活用方法を理解し、現場で使えるレベルにまで落とし込むことが必要です。

そんなニーズに応える形で生まれたのが、2025年8月よりEBNラボで開催する「食事摂取基準マスターゼミ」です。

このゼミでは、『日本人の食事摂取基準(2025年版)』を最初から最後までじっくりと読み通し、参加者同士が意見交換しながら深く理解できるまで学んでいきます。一人では読み進められなかった部分も、「なぜこの基準なのか」「現場でどう使うのか」を、様々な現場で活躍する仲間と一緒に考えることで、知識が実践に変わります。

過去に開催したゼミに実際に参加した方からは、

「読み飛ばしていた章が、意味ある情報に変わった」

「クライアントに自信を持って説明できるようになった」

という声も多数。

本を読むだけで終わらせない。“使える知識”に変える学びの場として、ぜひゼミを活用してみてください。

食事摂取基準ゼミに参加してみませんか?

「そろそろ読まなきゃな…」と思った今がチャンスです。

食事摂取基準を、ただの資料から“武器”に変えるなら、ゼミという学びの場は強力なサポートになります。

詳しい内容や日程については、以下のコラムでご紹介しています。

▼【食事摂取基準ゼミ|詳細・申込はこちら】